皆様、本年も、師走となり、寒い日々が続いております。

インフルエンザや風邪に気を付けて 体調の維持にお気を付けください。

2026年最初の研究会は、めでたく落語で初笑いを、浅草での対面で会場開催で、

皆さんと大笑いで過ごしたいと思います。

1月は、「昭和の名人」と言われた三遊亭 圓生師匠の最後の弟子である

三遊亭 圓王師匠の初登場という見逃せない落語談話と古典落語会ですので、

会員の皆様にはご友人・知人をお誘いの上奮ってご参加ください。

【記】

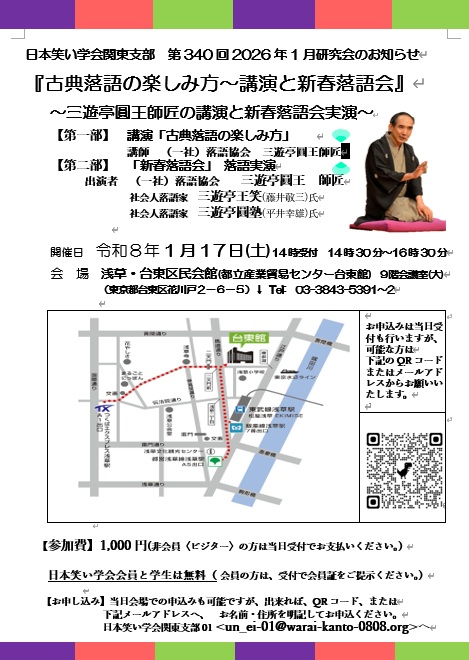

【2026年1月】第340回研究会ご案内:浅草の会場開催となります。

【日時】2026年1月17日(第3土)会場受付:14時から 講演:14時30分から16時30分まで。

【場所】台東区民会館9階 特別会議室(大)

【テーマ】「古典落語の楽しみ方~講演と新春落語会~」

【講師】三遊亭圓王師匠(日本落語協会真打)

三遊亭王笑(藤井敬三)氏 (社会人落語家)

三遊亭圓塾(平井幸雄)氏 (社会人落語家)

*研究会後に、浅草駅前で、懇親会も予定しておりますので、

懇親会に参加される方は、次のフォームで一緒にお申し込みください。

【参加方法】当日受付も行いますが、会場準備の都合上できましたら1月15日(木)24時までに、

下記フォームにてお申込みいただけると助かりますので、よろしくお願いします.

【お申込み】次のフォームをクリックして、ご記入いただき、

送信ボタンを押してください。

お申込みフォーム (こちらの下線をクリックしてください。)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSZO6EJrwURZnGjhI_qx6qUEQzsUO7lgZ-18UdYWz3YnMq2Q/viewform?usp=dialog

お申込みフォームに記入後、必ず末尾の「送信」ボタンをクリックして

送信を確認してください。

【参加費】会員と学生は無料です。

会員は、受付で会員証を、学生は学生証をご提示ください。

*非会員(ビジターおよび旧会員(本年度の年会費未納の方)は、

参加費1000円を当日会場受付でお支払いください。

当日は、会場で皆様の笑顔にお会いできることを楽しみにお待ちしております。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【2026年2月以降の研究会予告】

2026年2月以降以降の研究会予告は下記のとおりです。時間は、いずれも、(土)の14:30~16:30

【2026年2月】第341回研究会

【日時】2026年2月21日(第3土)会場受付:14時から 講演:14時30分から16時30分まで。

【場所】ZOOMによるオンラインセミナー開催

【テーマ】「それって有罪⁈ オモシロ裁判から学ぶ法律入門」

<【講師】木俣 由美氏 (京都産業大学教授、日本笑い学会理事)

【概要】裁判の中には、つい笑ってしまう事件がいろいろあります。

例えば、料亭で酔った客が徳利(とっくり)の中に放尿した事件、

他人の自動車のハンドルやフェンダー裏にウンコを塗りつけた事件で器物損壊罪が成立。

また、フラれた腹いせに元カノの髪を根元から切った男が暴行罪の有罪判決を受けています。

おバカなことをした彼らはなぜ逮捕され有罪となったのか、考えるとなかなか説明が難しいものです。

講演では、日本笑い学会理事であり大学で法律を教える講師が、オモシロ裁判をわかりやすく解き明かします。

聞くだけで刑法の基礎が楽しく身につき、犯罪ドラマや裁判の犯罪ドラマや裁判のニュースに強くなること請け合い。

「裁判員に選ばれないかな」と待ち遠しくなるかも?

【2026年2月】第342回研究会

【日時】2026年3月21日(第3土)会場受付:14時から 講演:14時30分から16時30分まで。

【場所】台東区民会館8階 第3会議室(大)

【テーマ】<検討中>

【講師】<交渉中>

皆様のご参加お待ちしております。

【関東支部からのお願い】

2025年度の会費未納の方は、至急下記口座にお振込下さい。

①ゆうちょ銀行「払込取扱票」の場合

加入者名 日本笑い学会

口座番号 00950−5−90276

金額:一般会員 1万円

学生会員 5千円

夫婦会員 1万5千円(2名込み)

賛助会員 一口3万円以上。

②他の銀行から(ゆうちょ銀行へ)の振込の場合

金融機関名 ゆうちょ銀行

金融機関コード 9900

店番 099

預金種目 当座

店名 0九九店(ゼロキュウキュウ店)

口座番号 0090276

*お振込みの際は、「関東支部」を支部登録するようにお願いします。

よろしくお願いいたします。

運営委員一同。

■【終了:2025年度関東支部総会 開催結果】

2025年度総会をZoomオンラインで開催致しました。

・日 時:2025年6月14日(土)13:10-13:50

・場 所:オンラインZoom会議室

・参加者:18名 (内委任状5名)

・結果 議題(1) 2024年度活動報告/会計報告 ⇒ 承認

議題(2) 2025年度活動計画 ⇒ 承認

議題(3) 2025年度運営委員 ⇒ 承認

2024年度総会をZoomオンラインで開催致しました。

・日 時:2024年6月29日(土)16:50-17:15

・場 所:オンラインZoom会議室

・参加者:9名

・結果 議題(1) 2023年度活動報告/会計報告 ⇒ 承認

議題(2) 2024年度活動計画 ⇒ 承認

■2022年度~2023年度 関東支部長・副支部長の選任について

・2024年度紙上総会による新・運営委員選任に伴い、2024年6月29日開催の総会にて、

支部長に斎藤 精一氏・松田 和枝副支部長代理から新支部長 橋本 稔氏への変更を承認いたしました。

ページの先頭へ

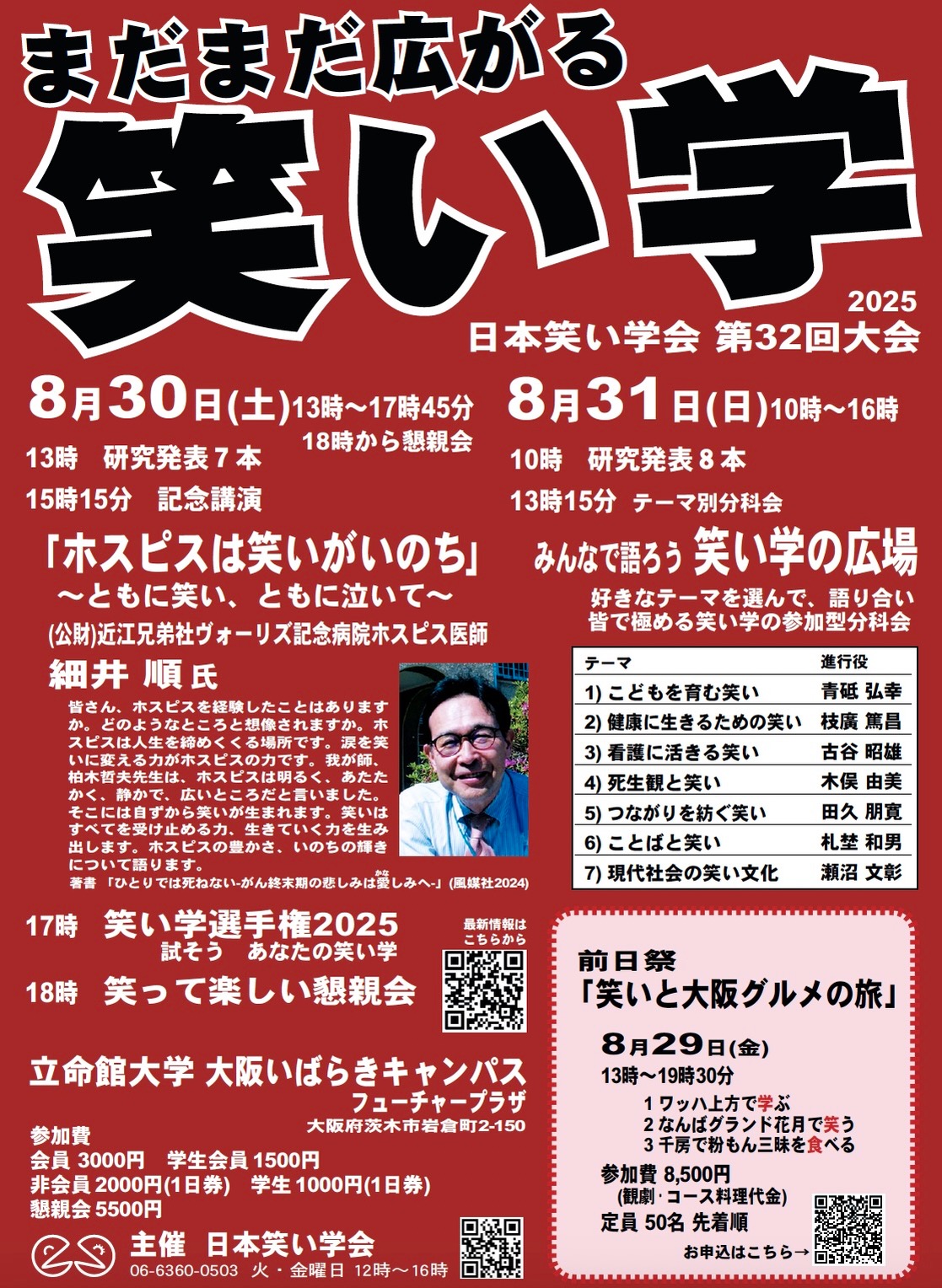

日本笑い学会30周年記念大会のご案内ポスター

2025年8月30日・31日

立命館大学茨城キャンパス

30周年記念大会は、無事終了しました。

更新情報

(2025.11.19)2025年12月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.10.28)2025年11月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.9.24)2025年10月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.9.12)2025年9月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.9.4)2025年9月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.7.201)2025年8月総会と9月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.6.21)2025年7月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.5.19)2025年6月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.4.18)2025年5月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.3.15)2025年4月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.2.21)2025年3月の研究会及び翌月以降の更新

(2025.1.22)2025年2月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.12.15)2025年1月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.11.18)2024年12月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.10.26)2024年11月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.10.3)2024年10月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.9.11)2024年9月の研究会及び翌月以降の更新

(2024.8.16)2024年9月の研究会の更新

(2024.8.10)2024年9月の研究会の更新

(2024.7.15)2024年7月分の研究会を8月3日への更新

(2024.6.28)2024年6月の研究会の更新

(2024.5.15)2024年5月の研究会の更新

(2024.4.10)2024年4月5月の研究会の更新

(2024.2.24)2024年3月の研究会の更新

(2024.1.27)2024年2月3月の研究会情報の更新

(2023.12.13)2023年12月、2024年1月、2月の研究会情報の更新

(2023.11.15)2023年11月12月、2024年1月の研究会情報の更新

(2023.10.12)2023年11月12月の研究会情報の更新

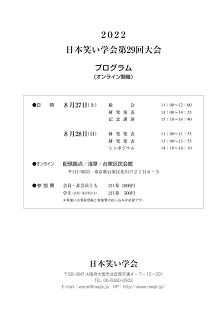

・2022年度本部大会は、関東支部担当で8月27日(土)~28日(日)にZoomオンラインで開催されました。

多数の方にご参加いただきありがとうございました。

・25周年記念誌「関東支部25年のあゆみ」を発行致しました。

【終了:2022年度・本部大会 <関東支部担当>】

研究会は昨年2022年11月から2023年2月まで諸般の事情により、4月は開催の準備期間として休会をしておりました。

皆様におかれましては、ご心配とご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

なお、今後の研究会は8月を除きオンラインと対面の交互での実施を予定しています。

多数の方にご参加いただきありがとうございました。

●日 時:2022年6月27日(土)~28日(日)

Zoomを利用してのオンラインで開催致しました。

[プログラムはこちら(pdf)]

●記念講演

・日 時:2022年8月27日(土) 15:10~16:40

・テーマ:世界を驚かせた北斎と「北斎漫画」

・講 師:浦上 満 氏(浦上蒼穹堂代表)

・講演概要:

世界的に有名な浮世絵師、葛飾北斎(1760-1849)は19歳で絵師となり90歳で亡くなるまでの70年余りを画業一筋で邁進しました。なかでも「大波」や「赤富士」で有名な「冨嶽三十六景」(全46枚)は彼の代表作といわれていますが、森羅万象を描いた「北斎漫画」(全15編)も際立った存在です。「北斎漫画」は1814(文化11)年の初編刊行以来、高い人気に支えられて北斎没後の1878(明治11)年の15編まで64年という非常に長い期間をかけて出版された江戸のベストセラーでありロングセラーです。「北斎漫画」は絵手本といって、絵の教科書のようなものですが、そこには人物、動植物、風景、建築から妖怪幽霊まで、ありとあらゆるものが描かれています。現代に生きる私たちにとっては「絵で見る江戸百科」ともいえます。19世紀後半にはヨーロッパにも伝えられ、ジャポニスムの流行を引きおこす原動力となりました。マネやモネ、ドガをはじめとする印象派の画家たちにも多大な影響を与えました。私は18歳の時から50年以上ひたすら「北斎漫画」を蒐集してきましたが、その魅力は尽きません。この講義では皆さんと一緒に北斎の世界を探訪してみたいと思います。

●シンポジウム

・日 時:2022年8月28日(日) 14:10~16:10

・テーマ:日本のお笑い文化のゆくえ

・パネリスト:

サンキュー タツオ 氏(「渋谷らくご」キュレーター/漫才師「米粒写経」)

≪「渋谷らくご」という試み≫

太田 省一 氏(社会学者/文筆家)

≪「笑う社会」に起こりつつある変化≫

影山 貴彦 氏(同志社女子大学メディア創造学科・教授/コラムニスト)

≪「コントが始まる」とドラマの中の笑い≫

矢島 ノブ雄 氏(埼玉医科大学短期大学・非常勤講師/(社)日本即興コメディ協会・代表理事)

≪若手芸人が目論む「お笑いスモールビジネス」の現在≫

・コーディネータ:

瀬沼 文彰 氏(西武文理大学・准教授/日本笑い学会・理事)

・シンポジウム概要:

日本社会では、様々な変化がみられるが、「お笑い文化」はどうなのだろう。東京大会のシンポジウムで焦点を当てるのは「お笑いのいま」と「変化」から見る「ゆくえ」である。シンポジウムでは、現役の芸人であり渋谷らくごの仕掛け人であるサンキュータツオ氏に落語 講談・浪曲を別の形で見せる取り組みとその際の新たなファンの取り込みについての紹介や考えをお話ししていただく。

メディア論の立場からは太田省一氏に、テレビのバラエティ番組のいまと変化をとらえるべく、笑いの内容や質、価値観の変化と視聴者の変化をふまえ、笑いが社会の中心となっている現実についてのお話をしていただく。

メディアエンターテインメント論の立場からは影山貴彦氏に、テレビの魅力や醍醐味の変化、及び、ドラマのなかの笑いの変化についてのお話をしていただく。

芸人でありながら全国一学校を回る矢島ノブ雄氏からは、スモールビジネスを目論む芸人の増加に焦点を当て、芸人として「売れる」という意味合いの変化についてのお話をしていただく。

それぞれ異なる立場とはいえ、新たな取り組みの意義や新たな価値観の萌芽のなかに見られる共通点、及び、面白さや課題についてディスカッションを行い、それぞれの立場から今後のお笑いや芸人に対しての希望やゆくえについて意見の交換を行う。

ページの先頭へ

■【終了:2021年度関東支部総会 開催結果】

2021年度総会をZoomオンラインで開催致しました。

・日 時:2021年7月17日(土)16:50-17:15

・場 所:オンラインZoom会議室

・参加者:12名 委任:7名 計:19名

・結果 議題(1) 2020年度活動報告/会計報告 ⇒ 承認

議題(2) 2021年度活動計画 ⇒ 承認

■2020年度~2021年度 関東支部長・副支部長の選任について

・2020年度紙上総会による新・運営委員選任に伴い、2020年8月30日開催の運営委員会にて、支部長に斎藤精一氏、副支部長に松田和枝氏を再任いたしました。

ページの先頭へ

■関東支部25周年記念誌「関東支部25年のあゆみ」発行

日本笑い学会・関東支部は設立25周年を迎えました。

去る2019年11月17日(日)明治大学駿河台キャンパスにおいて「人生100年時代の『笑い』」をテーマに「記念研究会(記念講演・記念シンポジウム)」「記念パーティ」を開催しました。

記念講演には、ロボコンの創始者である東京工業大学名誉教授の森 政弘氏をお迎えして、大好評でした。

また、25周年記念誌「関東支部25年のあゆみ」を発行致しました。

この記念誌は「笑いは心と体のビタミン剤。その多様性の魅力を探る」と題して編纂されました。

106頁、目次→はじめに、各支部からのメッセージ、関東支部研究会の記録(第1回~第277回)、研究会の聴講録(2016~2018年度)、研究会講師の研究ノート、関東支部会員の声、関東支部研究活動の年表(25年間)等です。

ご希望の方には、実費1,000円/冊(送料別)にてお分けしております。メールにてお申込み下さい。

ページの先頭へ

リンク情報

| 関東支部 | 外部リンク |

| ■活動予定・活動の記録(準備中) | ■日本笑い学会 |

| ■研究会予定・過去の研究会 | ■国際ユーモア学会(ISHS) |

| ■浜松支部(準備中) | |

| ■三重支部 | |

| ■四国支部 |

--------------------------------

【連絡先:日本笑い学会関東支部運営委員会】

Eメール :un_ei-01(a)warai-kanto-0808.org

※(a)を@に変えてください。

ホームページ:http://www.warai-kanto-0808.org

〒110-0008

東京都台東区池之端1-4-28-1301